コリ(筋硬結)解消に特化した治療(ツボを用いない意義)

当院では開院以来、コリ(筋硬結)、それに起因する筋筋膜性疼痛(MPS)の治療に特化した鍼灸マッサージを提供してきました。東洋医学的な経穴・経絡の概念は用いていません。

理論的なことは他で記述していますのでここでは、MPS(筋筋膜性疼痛)のもっとも一般的な症状の一つである肩こりを例に大まかなイメージをお伝えできればと思います。(☞ 治療の理論に関すること)

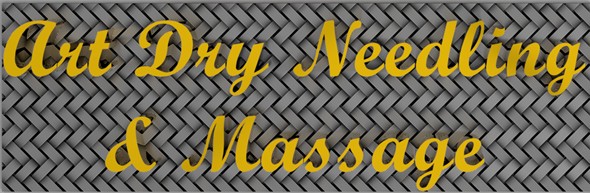

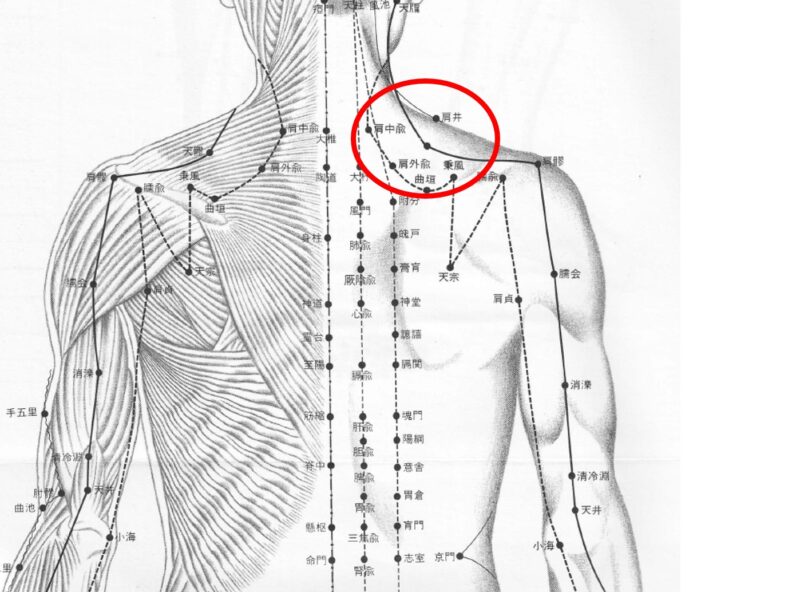

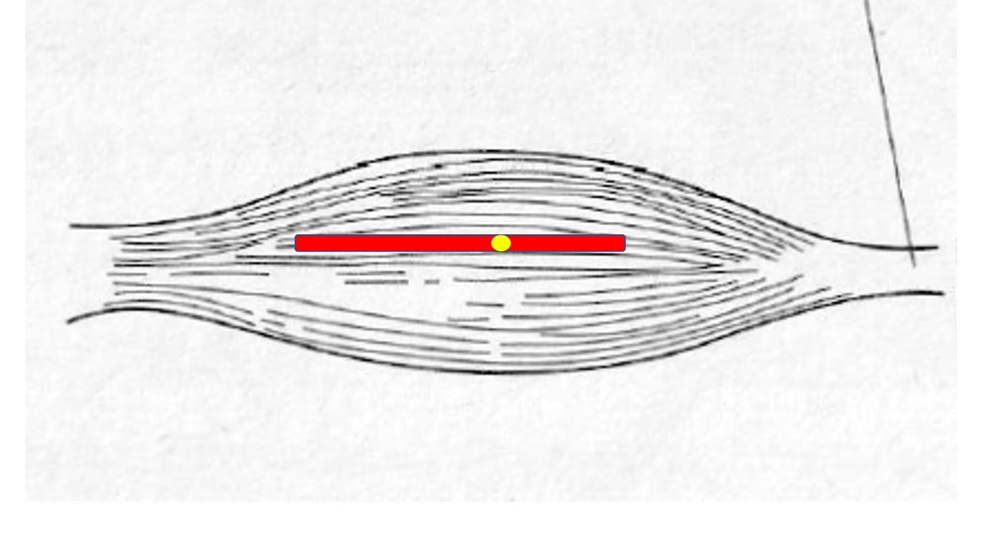

当院は、図1の赤の範囲の重症者の方に効果的かつコストパフォーマンスが良い治療をご提供できるように、と準備をしてきています。黄色の範囲の方はたいていどんな施術でも効いてしまうのでここでは除外して、赤の範囲の患者様に対して経穴(ツボ)治療で用をなすのか?という議論です。

(図1)

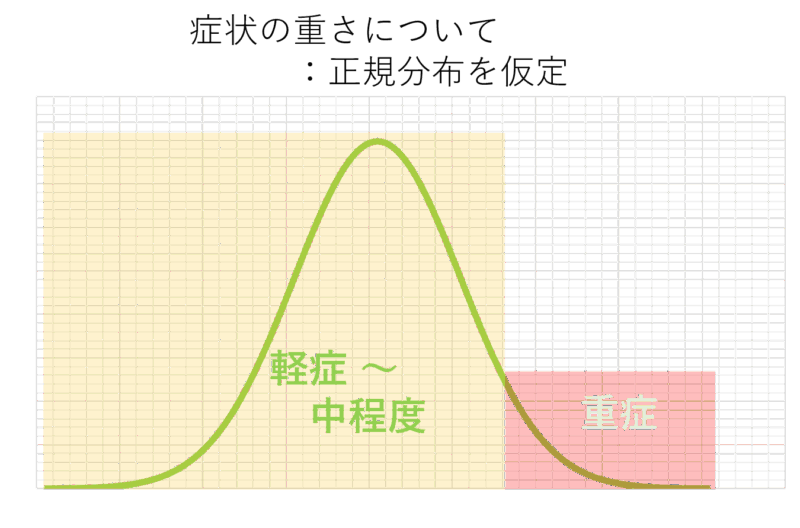

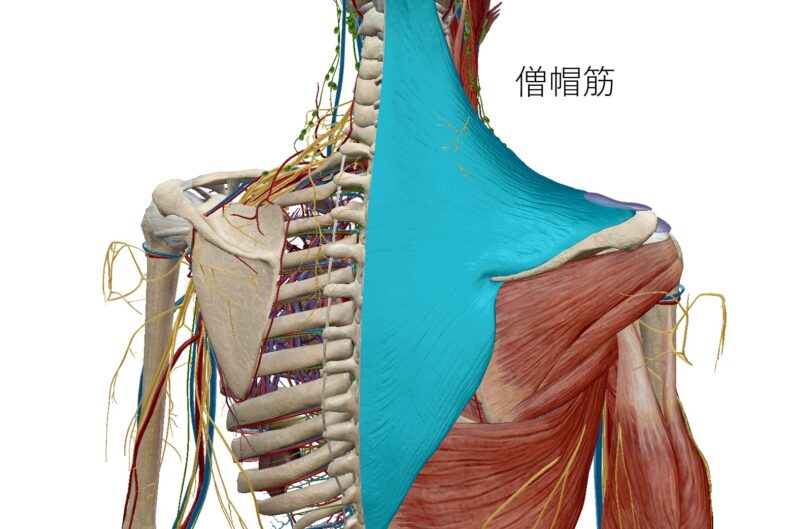

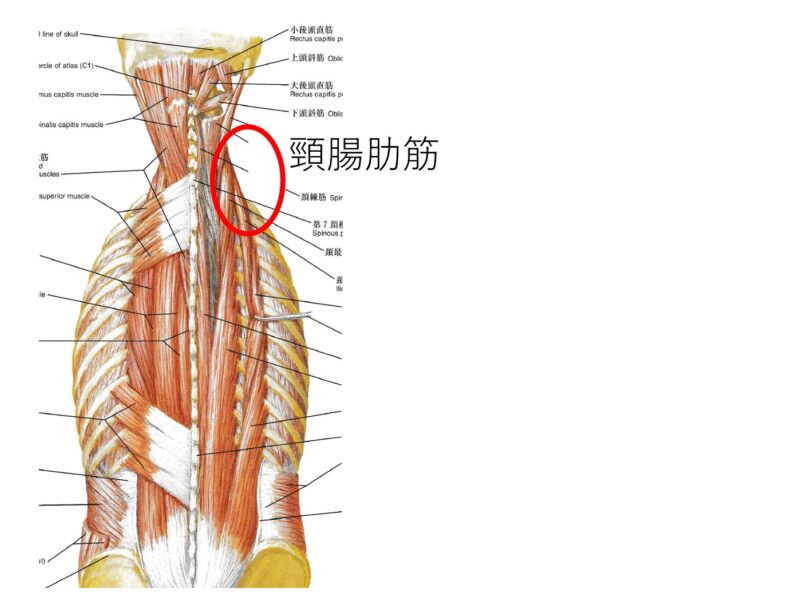

肩こりに直接的に関係が深い筋肉は以下の通りです(浅い順に僧帽筋→肩甲挙筋→頚腸肋筋)。

(図2)僧帽筋

(図3)肩甲挙筋

(図4)頸腸肋筋

(図5)肩井など肩こりのツボとされる部位

図2~4のように肩こりに関連する筋肉として僧帽筋・肩甲挙筋・頚腸肋筋があります。そして図5の通り、それらに重なる範囲内に肩井をはじめとするツボがあります。

一般に、経穴(ツボ)は体表面にあるとされています。

ところが、当院が今までの臨床経験から把握しているのは、肩こりの一番の原因筋は、世間的に言われているような僧帽筋であることはとても少なく、ほとんどがその下層にある肩甲挙筋、あるいは頚腸肋筋であるということです。(☞ 肩こりの原因筋について)

別に当たらなくてもよいと考えるなら、コリの深さは問題にならず話は終わってしまうのですが

コリに鍼が当たれば効くという生理学的な事実があります( Karel Lewit, 1979)。

ですので深さの問題は避けて通れません。

*厄介なのが、別にコリに当たらなくても良いと考える立場の施術師が日本においては多いということです。経絡・経穴に打つことが大事でコリに当たらなくてよいと考える立場の中には、こう考える人が多いわけですが議論が全くかみ合わないので、ここではコリに鍼が当たることが大事だという前提でお話を進めます。

では「コリに当たるのは大事」だとして、同時に「ツボも大事」だとなると話を両立させるためには、古来からツボとされるところにコリができやすいからだという流れになりますが、現場で体を良く触ればわかりますが全然そうとは限らない、と言えます。数センチの単位の大雑把さで捉えて良いなら体中に365個もあることになっているツボのどれかに重なるのは当然ですがそんな素人臭い把握の仕方では実際の臨床の場では役に立ちません。

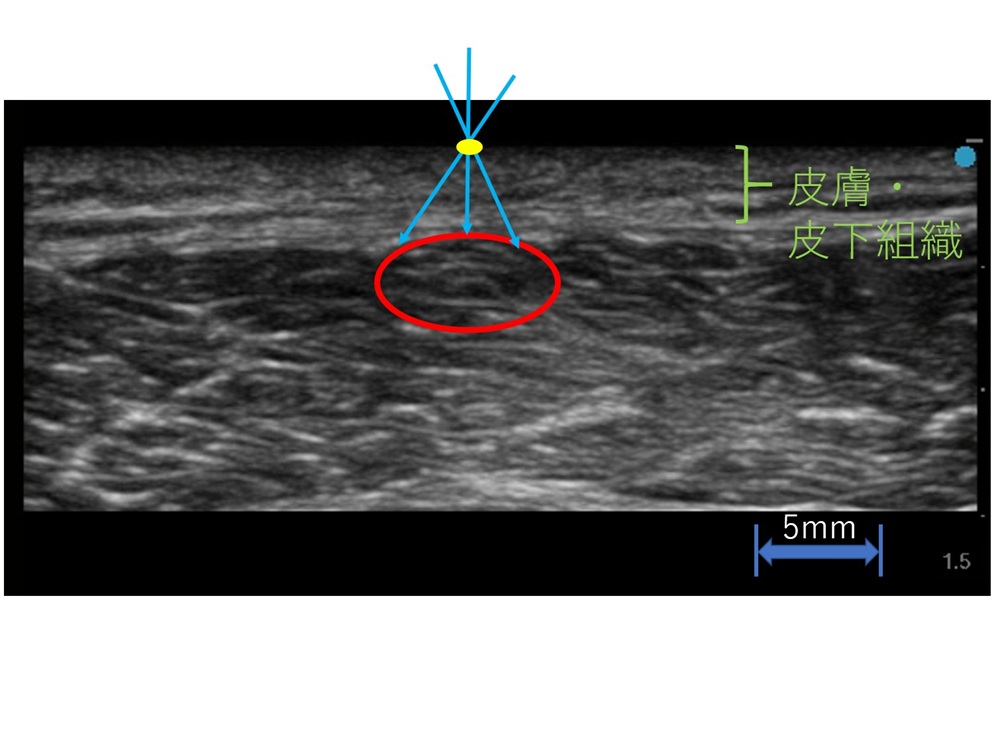

仮に偶然、あるツボ(例:肩井)が完全にコリの真上にあったという場合であればそのまままっすぐ刺せば僧帽筋の浅いコリであればたいてい当たるでしょう。(図6 )

(図6)(黄色:ツボ、青矢印:鍼、赤丸:筋硬結・こりが浅い時)

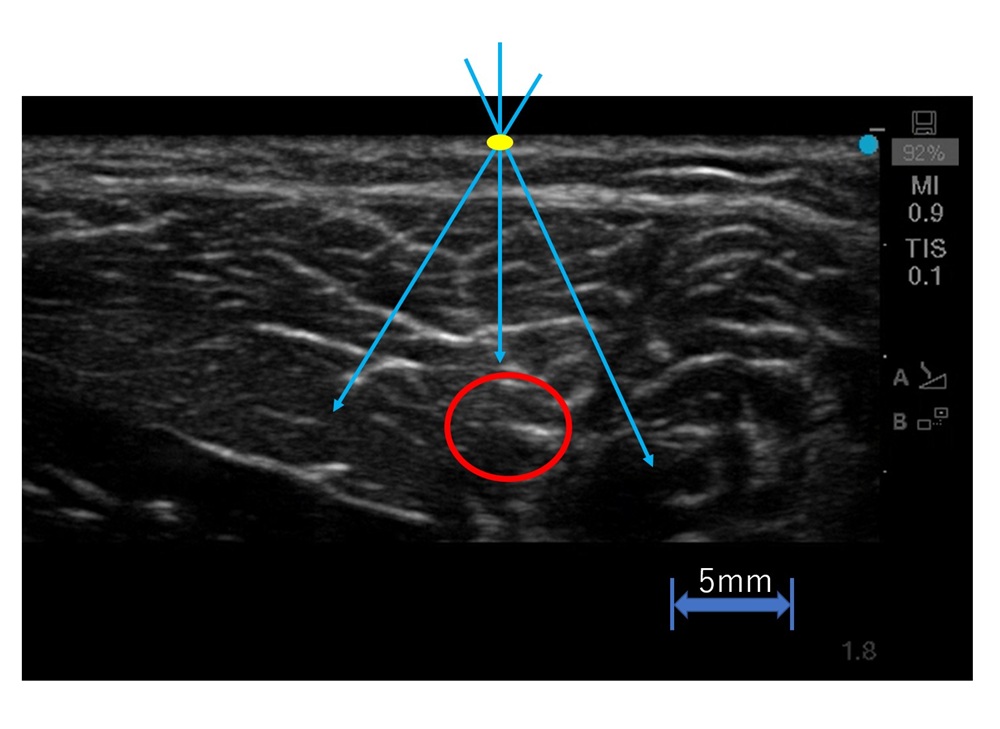

(図7)(コリが深い時)

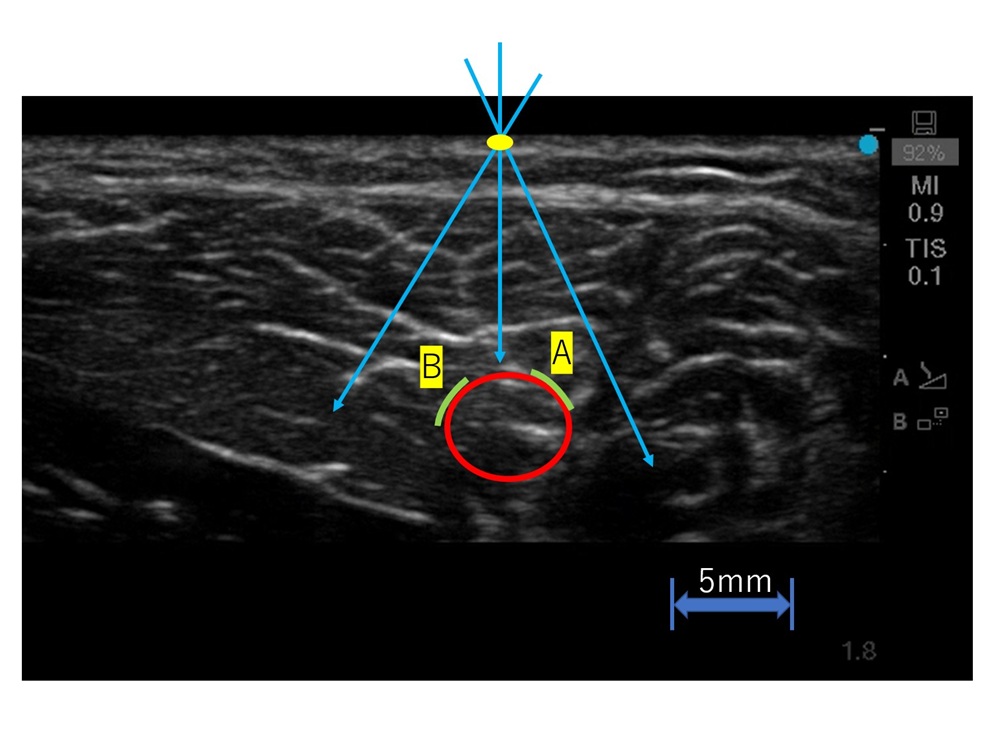

(図7_2)

赤で囲った部位がコリと仮定した場合(臨床上、約5㎜幅くらいの筋束レベルで疼痛の主たる原因となるコリが触知される場合が多い。ほぐれてくるともっと細く、小さくなっていきます。)、

(図6)ではどのような打ち方をしても大抵コリに当たりますが、(図7)の場合はそうではありません。コリの位置を把握してそこに対して正確に鍼を進める意識を持たないでただ深く刺したとしても治療初期の大きなコリの段階を除いてまず当たりません。

要するに、コリを取ろうとした場合、ツボがあるとされる皮膚上の位置は意味を持たないということです。

さらに偶然にツボに打った鍼がコリにまっすぐ進んでいって(図7)の中央の鍼のようにコリを含む筋束に当たった場合を考えてみます。

(図7_2)のように、コリのある筋束の東側・西側(A or B)のどちらかがより悪い(芯)ということが往々にしてあります。体表上の位置に意識を持って打つ鍼は、偶然コリに当たるのを祈るのがせいぜいで、5㎜幅くらいのコリの筋束の、より悪い側を狙って打つ鍼とは効果が全く異なります。

このような無理を重ねてツボの概念を維持するよりも、直にコリを対象として施術を行う方がよほど効果的でかつ効率的です。

加えて言うなら、コリというと多くの方がパチンコ玉のような丸い塊をイメージされるかもしれませんが、通常、コリは(図8)のようにある幅、長さ(面積・体積)を持って存在しています。特にある程度以上の重症者の場合、そのうちのどこか1点に当たれば解消されるという事でもありません。

コリの状況に応じて取る点の間隔を調整しながら筋束に沿ってある程度網羅しながら刺鍼する必要があります。

この点からもこり治療の対象を”点”(ツボ)として規定する考え方には限界があります。(ちなみにトリガーポイントを字義通り”ポイント”だと捉える立場も同様の誤謬を犯しています)

偶然当たるのを期待する治療では、あるライン(面積・体積)を必要なだけ網羅するのに気の長くなるような治療回数が必要となるのがお分かりいただけると思います。

(図8)

当院では、経穴や経絡の概念に引っ張られることなく、あくまでもコリとそれに起因する痛み(MPS:筋筋膜性疼痛)を治しきることにフォーカスして施術しています。

関連記事 ☞ コリに特化した治療の必要性