施術者紹介(経歴・保有資格)

施術者

(院長 : 志賀つとむ)

- 鍼灸師・あん摩・マッサージ・指圧師 [東京医療専門学校卒業(呉竹学園)]

- 中央大学 法学部 法律学科 卒業

- 心身健康科学 修士

- 心身健康科学 博士後期課程 満期退学

少年時代~中学: 身体を動かしたり手を動かすことが好きでひたすら運動や何か作ったり絵をかいたりして過ごしていました。勉強とは全く無縁の生活で小学校高学年~中学校時代は正月休み以外ほぼ毎日サッカー三昧でした。

中学3年生の部活引退後、急に暇になったので友達と何となく塾に行き始めましたが、それまでのサッサー部の練習がとてもきつかったので「ただ座っていればいいなんて、何て楽なんだ。」と強烈に思った記憶があります。

父が6人兄弟、全員男性、全員建築関係の職人というような家系なので、私自身どう転んでもサラリーマンや公務員という職に就く可能性はゼロで、両親どっちの家系を見てもそもそも大学なんかに進むような柄ではなかったのでしょうが半ば流れで大学に行きました。周囲にちゃんと学問とはこういうもんだということを教えてくれる人がいれば間違いなく理系に進んだはずですがまあ仕方ないですね。法学部に進んでしまったので自由業である弁護士を目指そうかとしばらく勉強しましたが、法学が当時の自分にはあまりにも面白くなく(子供だったんですね、、、(> <) )、よくよく考えて興味のあった身体にまつわる仕事で、かつ指先を使う仕事という事で鍼灸・マッサージの分野に進みました。

50になる今でこそ、人が生きるうえで社会科学が実はどれだけ重要かが痛いほど理解できるようになりましたが、もともと自然科学の方に強い興味を抱いていたので選んだ仕事としては自分には天職だと感じています。

保有資格について

治療に直接関係する資格として、「鍼灸師」と「マッサージ師・あん摩師・指圧師」の両国家資格を取得おります。ですので整体やカイロ等ではなく鍼灸マッサージ治療院として看板を出させていただいております。

当院では(他述のとおり”過敏になったポリモーダル受容器”を治療の第一目標と置いている限り)鍼とマッサージには質的な違いはないと考えているので、効果面と患者様の好み等を勘案しながら、両方をうまく組み合わせて治療を行っています。

その他

治療の世界における恩師や師に当たる人はいないのですが、施術の世界に足を踏み入れた時期に、本当に幸運なことにいくつかの分野の天才的な方々に縁することができ、何であれ専門家というのはこうやって生きていくものなのだ、という姿を間近で見て学ぶ機会を得ました。その中のお一人に進めていただき大学院に進学することになりました。

大学院の修士課程では、社会疫学的見地から社会的な不平等が人々の健康に与える影響について研究しました。鍼灸マッサージの仕事をやりながらだったので社会人向けの通信制の大学院を選びましたが、医療系の社会人が多く集まっていて勉強したい人がこんなに多いんだなと他人事のように感心しました。振り返ると、それまでは何となく教科書や本を眺めていただけで真面目に学ぼうという気が欠如しまくりでしたが、人生で初めてちゃんと勉強しようと思って勉強した時期だったかもしれません。

社会疫学的見地から見る健康というのは、経済学でいうとマクロ経済学みたいなもので、社会の枠組み(所得や職業、人とのつながりなど)が健康に大きく影響していることを明らかにする学問分野です。

一般に「健康」というと個人の問題と捉えがちです。通常、我々のような鍼灸師・マッサージ師のような職業もそのような観点に立って患者様個人の身体(場合によっては精神)的な状態を改善しようと様々な治療や、食事・運動・生活習慣などについてのアドバイスなどをさせていただくわけですが、実はこのような要因よりも健康に大きな影響を及ぼしているのが国(社会)の在り方だという事を明らかにしようとしているのが社会疫学です。

不平等な社会では人は平均寿命が短く、病気になりやすいことが分かっています。すぐにピンとくるお話ではありませんが、このことはこの分野の研究者の間では確固たる事実(solid fact)として認められています。人間ってどこまで行っても他人と比べてしまう生き物なんですね。他者より不遇だとそれが慢性ストレスになって健康を蝕むようです。

当院での治療に直接影響するものではありませんが、健康というものを考えるうえで視野が広がりました。国の治安とか文化、社会のきずななど大きな意味での環境が個人の健康に対してかなり影響を及ぼしているという視点は持っていて損はありません。

大学院博士課程では一転、脳波を使った脳の研究をしました。

他者との比較(社会的比較)が人の健康(精神的・肉体的)に影響を与えているということから、他人と比較している時の脳の反応を(脳波の中の一分野、事象関連電位(ERP))研究しました。1000分の1秒単位の変化を見ていくのですが、実験で刺激提示用に使う簡単なゲームなどをプログラミング言語(Presentation)を覚えて自作したり、膨大な実験データを処理(RMS解析・周波数解析など)するのに数学者が使う数値計算に特化した別のプログラミング言語(Matlab)を覚え、実験で得たデータをポンと入れたら自動解析して補正処理までしてくれるソフトを作ったりしてそれまでと全く違う世界に触れて結構楽しく過ごしていました。英語の膨大な説明書が全部で1万ページくらいありましたがざっと目を通して1,2か月勝手にいじっているうちに自然にやりたいことをやれていたので、日本語や英語という自然言語を扱うよりも論理の世界(というか論理しかない)の人工言語の方が自分には向いてるようでした。(最近はプログラミングを子供のころから習わせるのが流行っているらしいですが、意味があるんでしょうか…?個人的には積み木とか知恵の輪やって遊んだほうがよほど同じ脳の部位を鍛えられると思います。)

規定の単位を取得した後、研究自体は面白かったのでそのまま博士号の学位取得まで続けるべきか迷いましたが、結構中での人間関係が面倒くさそうですし自分には机上の研究職よりも、臨床現場で鍼灸・マッサージなどの手技療法を用いてコリや痛みを取っていく方が社会の役に立てて自分も楽しいと思いましたので満期退学を選択しました。

指導教員と統計処理の論文の解釈で意見が割れたときラチが明かないので論文の著者(オランダ人だったかデンマーク人だったか忘れてしまいましたが脳研究のデータの統計処理の分野では著名な教授だったよう)に直接メールをして聞いたときすぐさま返答をいただいた時には「まだ博士の学位も取っていない院生も一応研究者の端くれ的に見てくださっているのか」と本当に感激しました(もちろんその教授の誠実なキャラクターもあると思います)。ちなみに返答は「You are right!」でした(笑)。私もごくたまに鍼灸の専門学校生からご質問のメールをいただくことがありますが、その時の事を思い出してどんなに忙しくてもすぐにお返事するように心がけています。

今は社会疫学や、脳波やMRIなどの論文を読む機会はなくなり、読むにしても医療系の論文・文献が中心ですが、そのような論文がどのような実験(読む側は簡単に読んでしまいますが、実験を行うにはあらゆる細かいことに気を配らねばならず、本当に様々な苦労があります。例えば、脳波を測るとき部屋に蛍光灯などがついているとその周波数(50Hz/60Hz)が脳波に乗ってくるのでそれを除外する必要があったり、瞬きすると眼輪筋などの筋電位がノイズとして合わさってしまうので配慮が必要だったり、被検者がゲームの途中で眠くなるとアルファ波が入ってきたり…いろいろ細かいことがあるのです。)を元に書かれていくのかということ想像できるくらいには、少しの間だけですが実験者・論文作成者の側を経験できましたので大変意義深かったと思います。(まあ、一言でいうと、一つ二つの実験結果があったからといってもあんまり信用しすぎない方がよいという感じですね。)

直接関係はないですが、どこだかで耳にした「科学に国境はないが、研究者には祖国がある」という言葉は非常に深いですね。今の世界の混乱の一つの原因だと思います。

その他2

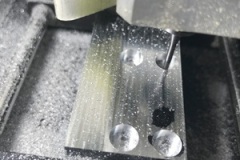

鍼治療の時に用いる鍼管というのがあって、その管(鍼よりも4,5ミリ短い)に鍼をセットして、少し飛び出た鍼の頭をトントン叩いて体の中に入れていくのですが、その「管の形状のせいで精度に限界がある」ということが気になりだして数年前から自分の納得のいくものを製造しようとしているのですが、なかなか大変なものです。

デザインして金型を作ってプラスチックの原料を溶かして射出成型機で成型して完成、となるわけですが大学院時代は1000分の1秒単位の脳の変化を扱う世界を見ましたが、金属加工、金型づくりとなると1000分の1ミリ単位の世界(実際はきっちりミクロン単位で加工なんてできないので誤差を100分の1ミリとか2ミリ以内に抑えたい、とかですが)を垣間見ることになりました。(注:1ミリメートル = 1,000マイクロメートル)

例えば、大きさを知りたいとマイクロメーターで計測すると測るたびに大きくなっている?あれ、おかしいな?と思って調べると、どうやら自分の手の温度でだんだん(数ミクロンずつ)大きくなってるわけです。熱伝導率の高いアルミ合金なんかだとてき面です。普通そんなこと意識して物を測りませんよね。だからこういった世界で使う基準棒なんかは「室温〇〇度のとき〇〇ミリ(±0.005)」とか書いてあるわけです。そのアルミ合金にも色々種類があって1000番系、2000番系(=ジュラルミン)…7000番系(超超ジュラルミン)など。5000番系なんかは粘性が強すぎて切削加工できませんが最初は知らずに切削しようとして工具が何度も折れたり…。

人類最古の磨製石器は日本で見つかっていて大変誇らしいことで、そのスピリットを受け継いで現在ものづくりの分野で活躍されている方々には頭が下がります。

鍼治療で1ミリ2ミリを気にしてというのが馬鹿みたいに思える細かさです。鍼灸師として少しでもそういった伝統にあやかりたいと技術を高める努力を続けるのみです。

ただ、そんな中でも驚くのが、金属加工していて1000分の数ミリの段差とか凸凹があると(目で見ても分かりませんが)指で触るとはっきりわかる(*誰でも分かります)ので人間の指の感覚ってすごいんだなと思います。

半導体などになるとミクロンのさらに1000分の1(ナノ)の世界なのでさらに不思議なことが色々ありそうです。(注:1ミリメートル = 1,000マイクロメートル = 1,000,000ナノメートル)

鍼管製作は仕事時間の合間を縫ってですがら遅々として進みませんしどうなるか分かりませんが気長にやっています。(完成まで時間はかかりそうですし、完成してもイメージ通りの機能性を有するかもわかりません。仮にイメージ通りの働きをしてもそもそも1ミリ2ミリという細かさで当てるつもりで鍼治療やろうとしている人がほとんどいない現状を考えると需要自体がなさそうで寂しく当院限定での使用となる可能性が高いです。)

こちらは鍼管と関係ないですが過去に患者様のリハビリ用に作ったものです。